Archives de l’auteur : antoine chanteloup

dégringolant de branche en branche

En souvenir de Patrick Reumaux, disparu l’an passé, et comme en écho au texte de John James Audubon publié ici auparavant, cet extrait de L’Artiste en petites choses :

« J’avais décidé de faire collection d’oiseaux. Pas de les enfermer dans une volière mais, dans l’enceinte du domaine, de tuer un représentant de chaque espèce, de le faire empailler et de l’écouter chanter le soir, dans ma chambre sous les toits. Delessert, le nom me revient, armurier à Coulommiers, était en cheville avec un taxidermiste qui a eu entre les mains putois, belette, hermine, rat noir, et les oiseaux, tous les oiseaux, la buse […], la huppe que je n’ai pas tuée moi-même – je n’étais pas là pour la huppe –, le pinson des arbres, les trois mésanges, le geai, le bruant jaune, la linotte, le chardonneret, le pic-vert… je pourrais continuer – énumérer ses crimes n’a jamais tué personne – mais je vais m’arrêter là pour te parler des loriots.

À cette époque-là, j’écrivais des poèmes de trois sous sur les oiseaux, sur les animaux que je piégeais ou que je rencontrais dans les bois. Les loriots étaient pour moi une énigme. Je les entendais siffler partout – didelio didelio didlia-didlio –, s’appeler – ouin-in ouin-in – ou jeter un cri d’alarme – kiekiekiek – dès que j’étais repéré, mais je n’arrivais pas à en voir un seul, même le mâle, l’oiseau d’or aux ailes et à la queue noire. Telle était l’énigme : Toujours plus haut dans la feuillée, le loriot chante des chansons secrètes : il est jaune, l’arbre est vert, on ne le voit pas.

La panthère1 disait qu’elle avait vu des saumons sauter dans le ru, mais elle avait un don de double vue, comme dans le roman de Mervyn Peake, les jumelles idiotes, Cora et Clarisse, qui suivaient des yeux un requin dans le lac de Gormenghast. Le ru devient parfois furieux en hiver, déborde dans les pâtures, menace de pourrir les rondins de bois qui servent de pont, mais c’est de la frime. Il se calme vite, en juin lézarde au pied du grand hêtre où sifflent les loriots.

— Alors, tu les as vus ?

— Non. J’ai vu, l’espace de quelques secondes, une pièce d’or briller à la cime du hêtre et j’ai tiré.

Un oiseau est tombé, dégringolant de branche en branche, mais comme au ralenti, dans un temps hors du temps – je l’ai déjà dit cent fois, et même écrit – mais je n’y peux rien, il dégringole toujours, je le vois dans ma chambre, la nuit, quand tous les oiseaux chantent.

L’eau était limpide sur les pierres. On aurait dit du cristal. Mais l’oiseau ne la voyait plus, je ne sais pas pourquoi. Si, je le sais, il était mort. Alors je l’ai emporté – et pas que lui –, j’ai emporté l’eau claire et le hêtre et cette matinée qui n’en finissait pas de durer dans l’après-midi, et même tout le mois de juin qui serait le dernier, la maison me le chuchotait l’oiseau mort est mort tu n’iras plus au bois […] et les roses se fanaient sur la façade, et les douves et le grand pré où les foins venaient d’être coupés, plus au bois plus au bois c’est fini c’est fini, ils sont tous là, j’écoute chanter leurs yeux de verre dans le Nocturne en mi mineur, mais je ne les vois pas à chaque fois – sauf le renard qui file comme un rêve à l’orée du bois sans toucher l’herbe des notes et disparaît dans la nuit à l’angle de la tour où la lune noire de juin se reflète dans les douves. »

Patrick Reumaux, Les oiseaux morts et la nuit de juin, dans L’Artiste en petites choses, collection De Natura Rerum, Klincksieck, 2020.

- C’est ainsi que Patrick Reumaux nomme, le plus souvent, sa grand-mère. ↩︎

poème ou à peu près

aussi inoffensif

que la grenouille

il jouait de la trompette

pour se moquer du monde

devenait amoureux

de l’un, de l’une

puis de l’autre

bien entendu

qu’irait-on compliquer ?

les vaches dans le soleil

le tiraient d’embarras

et c’était l’amitié à perte de vue

(écrit-trouvé dans les plis d’un roman d’André Dhôtel, Les Disparus)

des plus effrayées encore sont les pierres grises

“Quoi qu’il en soit, pour massaro Filippo, mort à quatre-vingt-cinq ans, en octobre 1940 […], notre monde étant fait, dans sa partie interne, d’une substance visqueuse, dans laquelle peuvent mûrir les œufs de l’oiseau griffon dénichable dans des jardins très frais mais abandonnés, de cette même substance en ébullition jaillissent, en sus, des lapilli, des petites pierres vertes appelées gneiss, ou des quartz, mêlés à des lapis-lazuli ; et des poussières aurifères qui, si on les cherche bien dans le magma refroidi, pourraient faire la fortune d’une pauvre. Puisqu’à chaque tremblement de terre se déchaînent des énergies enchevêtrées (dont on peut jouir et se délecter à l’aide d’instruments idoines), calculables en vitesses torses des projections vers l’extérieur, les poissons cyprinidés ont peur, que l’ami Peppino Amoroso pourra voir l’automne dans les torrents siciliens ; les lézards verts ont peur ; ont peur les milans rapaces ou les percnoptères des Madonies ; l’enfant à naître Giuseppe B. (qui a toujours eu des affections profondes, jamais harmonieuses) dans l’aube du mois de juillet ; les oliviers bruissants que massaro Filippo entendait crier. Mais pour le précité paysan, des plus effrayées encore sont les pierres grises, par nature renfermées et timides, lesquelles, lors de semblables séismes, se retirant, laissent s’échapper les lumières stellaires dont elles se nourrissent. C’est ainsi que s’avère le seul moment au cours duquel peuvent se comprendre les hommes, les animaux, les oiseaux, les poissons, les insectes, les pierres, toujours fermés les uns aux autres à cause du langage différent dont ils font usage.”

Giuseppe Bonaviri, “Les tremblements de terre”, dans Les Commencements, trad. Philippe Di Meo, éditions La Barque.

Catabaucalises

Les chansons s’accumulent tout doucement, une dizaine sont en chantier, se cherchent encore…

Ici un premier ensemble :

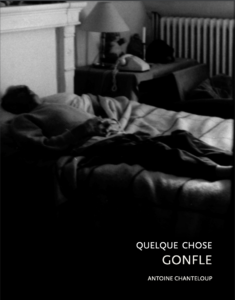

Quelque chose gonfle

Cela a quelques années, mais pour les curieux, voilà en PDF le mémoire que j’ai rédigé à la fin de mes études à la HEAR :

Quelque chose gonfle.

W. H. Hudson, Concernant les yeux

« Blanc, cramoisi, vert émeraude, jaune d’or luisant, telles sont quelques-unes des couleurs qu’on voit dans les yeux des oiseaux. Chez les chouettes, les hérons, les cormorans, et beaucoup d’autres tribus, l’œil de teinte vive est incomparablement le plus beau trait et la gloire principale de l’animal. Il fixe tout de suite l’attention, apparaissant comme une gemme magnifique, à laquelle le corps aérien de l’oiseau fait une monture digne d’elle. Quand l’œil se ferme dans la mort, l’oiseau, si ce n’est pour le naturaliste, devient un simple paquet de plumes mortes ; on aura beau enchâsser des globes de cristal dans les orbites vides et donner au spécimen empaillé une attitude audacieuse pour imiter la vie, les globes vitreux ne lanceront pas de flammes, “la passion et le feu dont les sources sont intérieures se seront évanouis”, et le chef-d’œuvre du taxidermiste, qui a consacré sa vie à un art bâtard, ne produira dans l’esprit que des sensations d’irritation et de dégoût. Dans les muséums, où le manque d’espace contrarie tous les efforts qu’on peut faire pour imiter la nature de près, l’œuvre de l’empailleur est supportable parce qu’elle est utile ; mais dans un salon, qui ne ferme pas les yeux ou ne les détourne pas pour éviter de regarder une vitrine remplie d’oiseaux empaillés, ces peu séduisants rappels de la mort dans leurs joyeux plumages ? Qui ne frémit, bien que ce ne soit pas de peur, en voyant le chat sauvage, bourré de paille, bâiller terriblement et s’efforcer de terrifier le spectateur d’un regard fixe de faïence ? Je n’oublierai jamais la première fois que je vis la collection de feu M. Gould (maintenant au Muséum national), que me montrait le naturaliste en personne, lequel tirait évidemment un grand orgueil du travail de ses mains. Je venais de laisser derrière moi la nature tropicale sur l’autre bord de l’Atlantique, et la rencontre inattendue de sa copie dans une salle poussiéreuse de Bedford Square me porta un coup sérieux. Ces boules de plumes mortes, qui avaient cessé depuis longtemps d’étinceler et de reluire, clouées par des fils de fer — non invisibles — sur des buissons fleuris de drap et de clinquant, comme elles me rendirent mélancolique !

[…]

Les chats, parmi les mammifères, et les hiboux, parmi les oiseaux, ont été très favorisés à cet égard ; mais ce sont les hiboux qui l’emportent. Les yeux des félins, tels que le puma ou le chat sauvage, enflammés de courroux, sont merveilleux ; à les voir on ressent parfois comme un choc électrique ; mais pour l’intensité lumineuse et la rapidité des changements, les sombres prunelles s’enflammant avec la surprenante soudaineté d’un nuage illuminé par des éclairs, les prunelles jaunes du hibou sont sans comparaison.

[…]

Je vais citer ici un passage très suggestif d’une lettre que m’écrivit là-dessus un homme très versé dans la science : “Les yeux certainement brillent dans l’obscurité — certains yeux, ceux des chats et des chouettes ; et la scintillation dont vous parlez est probablement une autre forme du même phénomène. Elle dépend probablement de quelque sensibilité extraordinaire de la rétine, analogue à celle qui existe dans la composition moléculaire du sulphite de calcium et autres substances phosphorescentes. La difficulté réside dans la scintillation. Nous savons qu’une telle lumière prend sa source dans les vibrations chaudes de molécules à la température d’incandescence, et la lumière électrique ne fait pas d’exception à cette règle. Il y a une explication possible : la rétine hypersensitive, en des moments de surexcitation, devient de plus en plus phosphorescente, et cette surexcitation produit un changement dans la courbe de la lentille, de sorte que la lumière se trouve mise en faisceau et, pro tanto, avivée en étincelle. Vu le peu que nous savons des forces naturelles, il est possible que ce que nous appelons lumière dans le cas dont il s’agit est l’œil parlant à l’œil — une émanation allant de la fenêtre d’un cerveau à celle d’un autre.” »

William Henry Hudson, Un flâneur en Patagonie, traduit de l’anglais par Victor Llona, Éditions de la Table ronde (1990, réédité dans la Petite Bibliothèque Payot/Voyageurs)

Retour de l’atelier-refuge

J’ai eu la chance de passer une douzaine de jours à l’atelier-refuge du sentier des Lauzes, pour amorcer l’écriture de nouvelles “chansons qui soient vertes”… et faire quelques images.

De retour, je dérushe et développe, retrouvant la salamandre et l’incroyable vallée de la Drobie.

Gypaètes

Ces lignes d’André Dhôtel dans Et cela finira comment ?, en terrasse ce matin, au lendemain d’une visite au muséum d’histoire naturelle, qui s’accrochent :

Ce n’est pas raisonnable. Il est question d’un problème social et je pense aux gypaètes. On parle du déclin de la moralité, des mille agonies du roman, et je pense aux gypaètes.

Ceux de Delphes très purs et nombreux. Leurs vols énormes se croisent du fond des gorges jusqu’aux cimes brûlantes du roc.

Au-dessus du temple d’Apollon de petits oiseaux chantent dans les arbustes et dans l’herbe. Sur l’un d’eux fond un gypaète. Silence total. On peut croire que les mouches elles-mêmes n’osent plus bourdonner. La grande peur ne pourra que s’éloigner sans jamais être oubliée, jamais. Or très souvent les oiseaux chantent de nouveau à plein gosier. Il leur faut avant tout parachever les fioritures en suspens. Au ciel de donner à cette reprise éperdue le sens qui convient.

Le Soleil Qui Cogne

Un petit film de vacances pour le Soleil qui cogne, tourné/bricolé cette semaine sous différentes canicules (on prendra le temps la fois prochaine), avec ma nièce Louison et les mains de Gabriel pour la cueillette, les guitares de Mocke, les bons conseils de Clara…

Une première chanson.

J’ai mis en ligne une première chanson, accompagné de Mocke aux guitares électriques.

(D’un film en sommeil, pour le moment. Ces mains ont cueilli des mûres.)

John Berger, chanson

Difficile d’extraire quelques lignes de ce livre de John Berger que je promène partout, Et nos visages, mon cœur, fugaces comme des photos (traduit par Katya Berger Andreadakis, paru au Champ Vallon en 1991), composé de proses et de poèmes, sorte d’essai personnel et nu, aussi profond que simple, évoquant l’exil, la séparation ; la distance – entre les amants, les morts et les vivants, le plaisir et la douleur… mais puisque la chanson m’occupe tout particulièrement, ces quelques morceaux :

Un chanteur peut être innocent

jamais la chanson. Avec ses yeux

grands ouverts sur le monde

et son cœur mis à nu,

la chanson est impudente

la chanson est nouveau-née.

Une fois apaisée seulement

elle laisse les auditeurs recouvrer par habitude

l’innocence de leur âge.

Lorsque chante un grand chanteur, la peau du temps et de l’espace se tendent, les voix des nourrissons remplissent le monde, il ne reste plus un coin de silence ou d’innocence, le manteau de la vie est retourné à l’envers, le chanteur devient ciel et terre, le temps passé et le temps à venir entonnent l’une des chansons qui n’appartiennent qu’à une seule vie.

[…]

UNE CHANSON D’AMOUR

Les montagnes sont sans pitié

la pluie fait fondre la neige

il gèlera à nouveau.

Au café deux étrangers

jouent de l’accordéon

et une pleine salle d’homme chante.

Les mélodies remplissent

les sacs des cœurs

les trous des yeux.

Les paroles remplissent

les étables

qui beuglent encore entre les oreilles.

La musique rase les mâchoires

détend les jointures

seul remède contre les rhumatismes.

La musique cure les ongles

adoucit les mains

décape les cors.

Une pleine salle d’hommes

juste arrivés de leur bétail trempé

de leur huile diesel, de l’éternelle pelle.

Caressent maintenant

une chanson d’amour

leurs mains amadouées.

Les miennes ont quitté mes poignets

et traversent les montagnes

à la recherche de tes seins.

Au café deux étrangers

jouent de l’accordéon

la pluie fait fondre la neige.

chardonneret #3

Voici le soir, le moment où les choses de la pièce deviennent des poignards qui s’enfoncent dans mon âme : des bandes qui m’attendent.

Parfois – livres, tables, chaises, coupe-papier, oreillers, lampes, murs –, je les avais prises pour des poèmes immenses. Mais, vis-à-vis d’elles, je ne suis jamais, d’aucune façon, parvenu à être indépendant.

Mais ce soir, toutes d’accord, elles ont attendu.

Êtes-vous sûres d’être sincères ? Maintenant, je vous quitte.

Si, de loin en loin, mon âme se souviendra de vous, elle croira se mettre à jouer de l’orgue de Barbarie pour faire rire les bonnes et pleurer qui n’est plus.

Le chardonneret mourra de faim : plus personne ne lui donnera du pain trempé.

Frederigo Tozzi, Les Bêtes (traduction de Philippe Di Meo) – éditions José Corti, collection Biophilia

chardonneret #2

Ta grâce est d’être un enfant, à qui l’on pardonne tout, en qui tout est aimable, même cette gravité d’emprunt, même ces grands airs et ces petits tours, même cette livrée de majordome, même cet amour du haut bâton, où tu perches si complaisamment. Il n’est pas vrai d’ailleurs que tu ne sois le premier en aucun genre. Si tu n’as pas les grands talents, du moins as-tu l’industrie, et nul ne te surpasse dans l’art de se faire une maison. Aucun nid n’est plus que le tien solidement assis sur la branche élevée où tu le caches et l’abrites ; aucun n’est plus exactement tissé de matériaux mieux choisis ; aucun n’est plus chaudement doublé de plus fin édredon ; aucun n’est plus gentiment arrondi, plus ingénieusement façonné, avec ses rebords protecteurs, qui font saillie en dedans, et le garantissent contre les vents et la pluie.

Laisse donc murmurer la critique, heureux chardonneret ; bâtis-en beaucoup de ces nids qui sont des chefs-d’œuvre, remplis-les d’œufs abondants, foisonne et multiplie ; peuple les arbres de nos vergers, peuple les cages de nos maisons ; il n’y en aura jamais assez de ces petits oiseaux que la nature a répandus dans le monde pour se pavaner dans leur parure innocente et y entretenir le sourire d’une enfance perpétuelle.

Le Chardonneret élégant [extrait], Eugène Rambert, Chants d’Oiseaux (monographies d’oiseaux utiles), L’Âge d’Homme

je multiplie les essais

« L’intelligence de Whitman, qui écrit au fil de la plume, me ravit. Celle qui lui fait dire, en défense d’un art de la lacune et de l’imperfection : “Il ne faut pas en savoir trop, ni être trop précis où scientifique à propos des oiseaux, des arbres, des fleurs et des eaux ; une certaine marge de liberté, de l’imprécision même – peut-être de l’ignorance, de la crédulité aident à y prendre plaisir…” Quand l’ornithologie ou la botanique, la science des eaux, de l’air et de toutes choses, nous rapprochent des phénomènes par la nomenclature et la connaissance, elles risquent de nous éloigner de la sensation du Tout – et de la joie toute proche, toute élémentaire, de regarder et de sentir. Pour pimenter mes promenades, il me suffit de savoir identifier une vingtaine d’arbres, presque autant de champignons, autant de fleurs, très peu de pierres, quelques poissons et des oiseaux.

Il semble que l’oiseau solitaire, par ses chants frappés de timidité ou armés de conviction, manifeste les produits de sa pensée. Ce n’est pas mésestimer leur musicalité, qui charme en premier lieu et trouve en elle-même sa récompense, que de les interpréter ainsi sous un angle littéraire, comme des essais et leurs variations en forme de spirale, passant et repassant sur le même point d’une courbe en s’exhaussant lentement. Ce que je pense et ressens est en construction, à l’état de notes – si je puis dire en parlant de Whitman et des oiseaux au “chant répété à loisir, pensivement, encore et encore” –, au moment où je l’énonce. Whitman m’aide à comprendre pourquoi je m’en remets à des notions incomplètes ; pourquoi j’hésite à enfermer l’expérience dans des mots définitifs : il faut donner à sentir l’inépuisable insaisissable des choses ; pourquoi je multiplie les essais. »

Joël Cornuault, Ce qui fait oiseau – éditions Isolato

John James Audubon, Comment je dessine les oiseaux

« J’étais jeune alors, et l’impatience d’arriver à mes fins m’emplissait la tête de quantité d’idées. Il m’arrivait fréquemment de rêver d’une nouvelle trouvaille ; et un beau matin, bien avant l’aurore, je sautai à bas de mon lit, persuadé d’avoir trouvé la solution. Je fis seller un cheval, l’enfourchai et partis au galop en direction du petit village de Morristown, situé à environ cinq milles. En arrivant, je trouvai portes closes car il ne faisait pas encore jour. Je me rendis donc à la rivière, m’y baignai et repris le chemin du village. J’entrai dans le premier magasin ouvert, achetai du fil de fer de différentes grosseurs, bondis sur mon coursier et fus bientôt de retour à Mill Grove. Je crois vraiment que la femme de mon tenancier me crut devenir fou : quand elle me proposa un petit déjeuner, je lui répondis que je voulais seulement mon fusil. Je partis vers le ruisseau et abattis le premier martin-pêcheur qui se présenta. Je le ramassai et, le tenant par le bec, le ramenai à la maison. J’envoyai chercher le menuisier et le priai de m’apporter une planche de bois tendre. Quand il revint, il me trouva en train d’appointer à la lime des bouts de fil de fer, et je lui montrai ce que j’avais l’intention de faire. Je transperçai le corps du martin-pêcheur et le fixai sur la planche ; je fis passer un autre fil de fer au-dessus de la mandibule supérieure pour donner à la tête une belle attitude ; des fils plus petits maintinrent les pattes à mon goût, et j’eus même recours à des épingles ordinaires. Le dernier fil de fer releva à merveille la queue de l’oiseau, et enfin, j’eus devant moi un véritable martin-pêcheur.

N’allez pas croire que je fusse incommodé de n’avoir pas pris de petit déjeuner. Pas du tout ! Je traçai les contours de l’oiseau en m’aidant d’un compas et de mes yeux, le coloriai et achevai mon dessin sans une seule fois ressentir la faim ! Mon brave menuisier ne m’avait pas quitté de tout ce temps, ravi de me voir content. Ce fut ce que j’appellerai ma première représentation d’après nature, car même l’œil du martin-pêcheur avait l’air de vie quand, du doigt, je lui relevais les paupières. »

John James Audubon, Comment je dessine les oiseaux, dans Journaux & récits (tome 1), trad. Patrick Couton, L’Atalante & La bibliothèque municipale de Nantes, 1992.

Fabre, leçon d’anatomie

« Comme Requien, Moquin-Tandon associa Fabre à ses herborisations ; un soir, pour remercier le jeune collègue de ses services, il lui offrit de lui apprendre à disséquer. Ils étaient encore à table, devant les reliefs d’un frugal souper ; des fruits emplissaient un compotier : un escargot imprudent traînait nonchalamment sa coquille sur les poires et les raisins. Le savant toulousain prend une assiette creuse, y verse un peu d’eau, maintient l’escargot dans l’eau, détache la coquille, et à l’aide de ciseaux fins et de deux aiguilles, ouvre délicatement le corps de la bête, sépare les tissus, montre les vaisseaux, les organes, les filets nerveux… C’est, en quelques secondes, sur une table d’auberge, avec des instruments rudimentaires, toute une sensationnelle leçon d’anatomie. Mais quel auditeur frémissant d’enthousiasme ! quelle étincelle pour le feu qui couvait dans l’âme ardente de Fabre ! »

« Comme Requien, Moquin-Tandon associa Fabre à ses herborisations ; un soir, pour remercier le jeune collègue de ses services, il lui offrit de lui apprendre à disséquer. Ils étaient encore à table, devant les reliefs d’un frugal souper ; des fruits emplissaient un compotier : un escargot imprudent traînait nonchalamment sa coquille sur les poires et les raisins. Le savant toulousain prend une assiette creuse, y verse un peu d’eau, maintient l’escargot dans l’eau, détache la coquille, et à l’aide de ciseaux fins et de deux aiguilles, ouvre délicatement le corps de la bête, sépare les tissus, montre les vaisseaux, les organes, les filets nerveux… C’est, en quelques secondes, sur une table d’auberge, avec des instruments rudimentaires, toute une sensationnelle leçon d’anatomie. Mais quel auditeur frémissant d’enthousiasme ! quelle étincelle pour le feu qui couvait dans l’âme ardente de Fabre ! »

La vie de J.-H. Fabre, L’Homère des insectes, Édouard Maynal, Librairie Plon, Paris, 1925

chardonneret #1

Mon chardonneret, je renverserai la tête

Et nous regarderons le monde tous les deux :

Un jour d’hiver piquant comme de la vannure,

Est-il si violent dans tes yeux ?

Plumes jaune-noir, une barque – la queue,

Sous le bec – bigarrure,

Comprends quel chardonneret tu

Es !

Quel air sous ce crâne –

Noir et rouge, jaune et blanc !

D’un côté l’autre – toujours sur ses gardes !

Envolé – n’est plus aux aguets !

9-27 XII 1936, Ossip Mandelstam, Les Cahiers de Voronej (traduction Christian Mouze), Harpo &